林志颖妻子谈儿子十年未露面:内向,需要更多时间

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

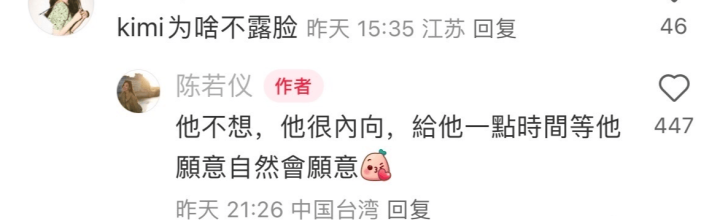

林志颖与陈若仪夫妇在社交平台上为儿子Kimi庆祝16岁生日的动态,引发了广泛关注。与寻常明星家庭高调晒照不同,这次庆生内容中并未出现Kimi本人的正面清晰照片,取而代之的是蛋糕、礼物或是背影、局部特写等象征性画面。这一做法迅速在网络上激起涟漪,不少网友留言追问“为何不让大家看看Kimi现在的样子”,而陈若仪对此的回应直接而明确:这是Kimi自己的意愿,因为他性格内向,不希望公开露面,作为家人,他们选择完全尊重孩子的选择,并给予他充分的时间和空间。

这一回应背后,折射出一个值得深入探讨的议题:当童年曾被置于聚光灯下的星二代逐渐长大,他们是否有权选择退出公众视野,重新定义自己与外界的关系?Kimi的案例恰好成为这一社会现象的典型缩影。回溯至数年前,年仅四岁的他跟随父亲林志颖参加亲子真人秀《爸爸去哪儿》,凭借天真烂漫的言行和稚嫩可爱的外貌迅速走红,成为无数观众心中的“小明星”。节目中那个软萌乖巧、口齿不清喊着“爸比”的形象,至今仍深深烙印在公众记忆里。然而,自六岁左右开始,Kimi便几乎从媒体镜头前消失,父母有意减少了他的曝光度,使他得以远离喧嚣,回归普通孩子的成长轨迹。

如今,十年过去,当年那个需要父亲呵护的幼童已步入青春期。公众对Kimi现状的好奇心随之升温——他如今相貌如何?性格有何变化?是否还保留着儿时的影子?这种关注本出于善意与怀念,却也可能无形中构成压力。陈若仪的解释揭示了Kimi内向的性格特质,这与他幼时在节目中展现的怕生、依赖父亲的一面或许存在内在连贯性。心理学研究表明,个体的性格基础在童年早期便已奠定,即便环境改变,核心气质仍会持续影响行为模式。对于一个天性敏感、倾向于保护个人空间的孩子而言,持续暴露于公众视野可能带来不适甚至焦虑。

林志颖夫妇的决定体现了现代家庭教育理念的进步:将孩子的心理需求与自主意愿置于满足公众好奇心之上。在娱乐产业高度发达的今天,星二代从出生起便常被动成为焦点,其成长过程往往被透明化、娱乐化。然而,每个个体都应享有决定自我形象如何被呈现的基本权利,尤其是处于身份认同形成关键期的青少年。父母作为监护人,有责任为孩子构建安全的成长环境,包括帮助他们在必要时刻设立边界。Kimi父母的做法传递出一个明确信号:无论孩子曾拥有怎样的公众形象,他首先是一个独立的个人,其隐私与意愿值得被尊重。

这一事件也引发对《爸爸去哪儿》等亲子节目长期影响的反思。此类节目通过展现孩童天真无邪的一面赢得高收视率与社会讨论度,但参与其中的孩子却可能因过早曝光而面临长远挑战。当他们长大后,需要重新协调公众记忆中的“旧我”与现实中“新我”之间的关系,这个过程并非总是顺畅。有些孩子乐于维持公众关注,将其转化为发展资源;而如Kimi般选择退隐的,则需应对外界持续的好奇与追问。社会应当理解,银幕形象仅是孩子生命中的短暂片段,而非其全部本质。

从文化层面看,公众对Kimi长相的好奇,某种程度上反映了对“纯真童年”的集体怀念与对“时间流逝”的复杂情绪。观众通过追踪童星成长历程,试图寻找自身情感投射的载体,这种心理本属正常。但健康的社会文化应同时包容两种选择:既接纳那些持续活跃于公众视野的星二代,也尊重那些选择回归平凡生活的孩子。成长的本质在于不断探索自我、确立边界,而每个个体都有权以自己舒适的方式完成这一旅程。

Kimi事件提醒我们,在社交媒体时代,隐私已成为一种稀缺资源,更是需要主动争取的权利。对于曾拥有高知名度的孩子而言,重新掌握对自我形象的控制权,是其成长过程中重要的心理任务。林志颖夫妇的支持为Kimi提供了实现这一目标的可能——他不必被永远定格在四岁那年的夏天,而是可以按照自己的节奏,书写十六岁及以后的人生篇章。这种尊重或许才是父母能给予孩子最珍贵的礼物,也为社会对待所有曾处于聚光灯下的年轻人提供了有益参照。