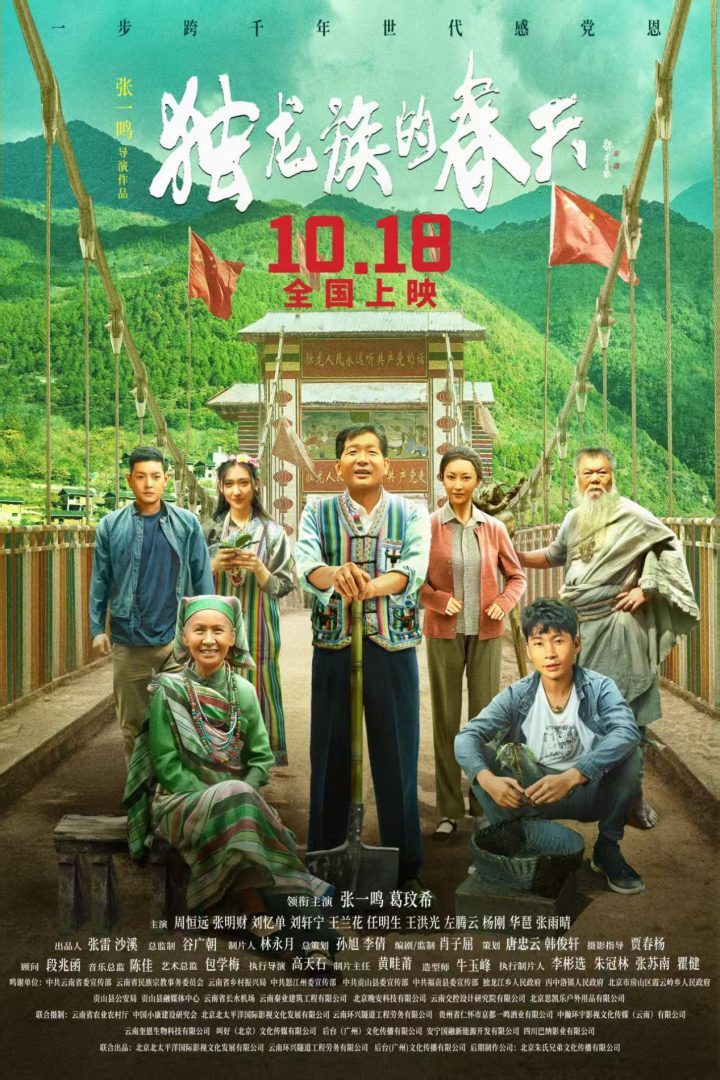

《独龙族的春天》:雪山至银幕,10月18日见证千年中国记忆

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在云南西北部,怒江大峡谷的深处,有一片被高黎贡山和担当力卡山环抱的土地,名为独龙江。这里世代居住着一个古老而神秘的民族——独龙族。曾几何时,他们与世隔绝,刀耕火种,以藤篾为桥,以松明为灯,在漫长的历史中,缓慢地前行。然而,在中华人民共和国成立后的七十余年里,尤其是在新时代的征程中,这个人口不足万人的“直过民族”,实现了社会形态和生活方式“一步跨千年”的壮丽史诗。电影《独龙族的春天》正是首部全景式展现这一整族发展历程的现实主义力作,它历经五年精心打磨,由北京北太平洋国际影视文化发展有限公司、云南环兴隧道工程劳务有限公司、后台(广州)文化传播有限公司联合出品,并得到了云南省农业农村厅、中国小康建设研究会等多家单位的联合摄制支持,定于10月18日在全国院线与观众见面。

影片的核心主题,是展现独龙族从深度贫困到全面小康的历史性跨越,铸牢中华民族命运共同体意识。为了真实还原这一历程,主创团队自2020年起,便深入怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县的原始森林进行实地采风与选景。他们不畏艰险,面对山体滑坡、泥石流频发的崎岖山路,以及无处不在的旱蚂蟥等恶劣自然环境,坚持驻村进行“沉浸式”生活体验。这种对真实的执着追求,使得影片从场景到细节,都浸透着浓厚的生活气息与历史质感。导演兼领衔主演张一鸣,编剧兼监制萧子屈,携同领衔主演葛玟希以及其他主演周恒远、刘忆单、任明生、张明财等,共同投入了这场艺术与心灵的长征。

影片的故事,以主角孔敢(张一鸣 饰)的人生轨迹为脉络展开。孔敢在青年时期怀揣梦想,走出封闭的家乡,去往更广阔的世界追寻个人的价值。岁月流转,当他步入暮年,内心对故土的眷恋与责任感驱使着他重返独龙江。此时的家乡,虽已初现变化的端倪,但发展的道路依然充满挑战。孔敢毅然决然地肩负起带领乡亲们建设家园的重任,他的人生轨迹也从最初的个人奋斗者,逐渐升华为社会责任与民族使命的坚定践行者。他的故事,是千千万万独龙族同胞在时代洪流中奋斗缩影,个体的命运与民族的复兴紧密相连。影片结尾处,一个极具象征意义的场景令人动容:白发苍苍的孔敢站在北京天安门城楼下,用深情的独龙语唱响了感恩之歌,那质朴而坚定的旋律,表达了独龙族人民“永远跟党走”的信念与心声,也成为了影片情感升华的华彩乐章。

在艺术呈现上,《独龙族的春天》通过细腻的镜头语言,生动刻画了独龙江地区翻天覆地的时代变迁。影片巧妙地运用对比手法,将往昔与今朝并置:曾经,人们居住在四面透风的木楞房里,依靠危险的溜索横渡奔腾的江河,夜晚依靠松明火把的微弱光芒照明;如今,整齐漂亮的安居房点缀在青山绿水之间,坚固的桥梁飞架两岸,畅通的公路蜿蜒入云,甚至连5G网络信号也已覆盖这片偏远的土地。这种从居住条件、交通方式到科技应用的直观对比,无需过多言语,便深刻展现了民生领域实现的巨大飞跃,让观众切身感受到发展带来的实实在在的福祉。

与此同时,影片对独龙族独特的民族文化给予了充分的尊重和细腻的呈现。独龙族妇女脸上特有的纹面,作为一项即将消逝的文化印记,在影片中得到了庄重的记录;她们手织的独龙毯,色彩斑斓,图案独特,是民族审美与智慧的结晶;欢庆的“卡雀哇”节,承载着民族的信仰与欢乐;还有那些传承已久的非遗技艺,都在电影的叙事中自然流淌。这些文化元素的展现,不仅丰富了影片的视觉景观,更传递出在现代化进程中,民族文化得到保护、传承与发展的积极信号。正如导演张一鸣所阐述的,其创作灵感正是源于在采风过程中亲眼所见的,独龙族群众“家家挂红旗、户户念党恩”的朴素而真挚的情感,这种情感成为了影片最深沉的内驱力。

在北京民族文化宫大剧院举行的首映礼上,《独龙族的春天》获得了影评人和观众的高度评价,被誉为“兼具思想深度与艺术温度的现实主义佳作”。它成功地将宏大的国家叙事融入具体而微的个人命运之中,用一个民族的奋斗故事,诠释了整个国家在脱贫攻坚、乡村振兴、民族团结进步事业上所取得的伟大成就。出品人张雷、沙溪,总监制林永月,总策划孙旭、李倩,艺术总监包学梅等核心团队成员,共同确保了这部作品的艺术品质与精神内核。

总而言之,这部电影不仅仅是一部关于独龙族的影像志,更是一曲关于奋斗、关于感恩、关于共同体意识的时代赞歌。它通过小人物的悲欢离合,映射出大时代的波澜壮阔,旨在传承那种不畏艰难、砥砺前行的民族奋斗精神,并向世界自信地展示中华民族发展事业的辉煌成就。它诚邀每一位观众走进影院,共同见证独龙族七十余年来如何从历史的深处走来,拥抱现代文明的阳光,迎来属于他们,也属于整个中华民族的灿烂春天,亲身感受中华民族命运共同体那坚韧而温暖的力量。