“长安荔枝”:历史与艺术的交融密码

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

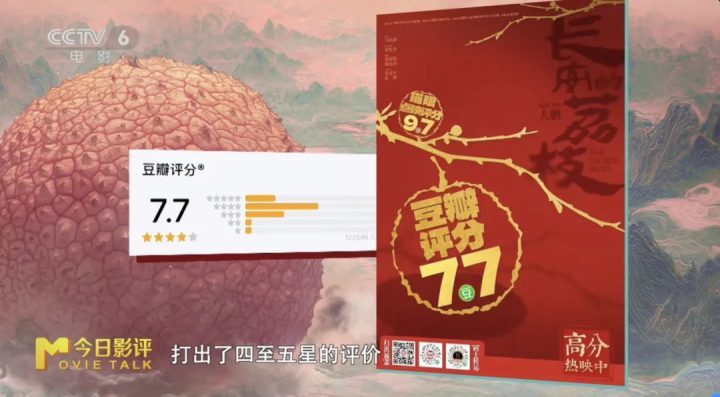

电影《长安的荔枝》自上映以来,迅速成为市场关注的焦点。首日票房突破一亿元人民币,显示出观众对这部影片的高度期待和认可。在口碑方面,约七成观众给出四星或五星的高评价,社交媒体上诸如“贵妃没吃荔枝,讽刺感拉满”、“《长安的荔枝》笑中带泪”等话题频频登上热搜,引发广泛讨论。这些现象不仅反映了影片在商业上的成功,也体现了其在艺术表达和社会议题上的深刻触动。

影片通过“从岭南到长安运送荔枝”这一看似微小的叙事切口,深入展现了盛唐时期繁华表象下民生多艰的现实。这一设定并非凭空虚构,而是基于严谨的历史依据。据唐史学家刘后滨的解析,电影故事有扎实的历史基础,如《唐人笔记》中关于《荔枝香》乐舞的记载,以及杜牧诗句中关于荔枝贡的描写,都为影片提供了丰富的素材。学术研究进一步支持了进贡长安的荔枝大概率来自岭南的观点,并计算出在保鲜期内(约11天)运抵长安的可能性,这种时空上的紧迫感为影片增添了强烈的戏剧张力。

影片成功融合了历史事实与艺术想象,以“荔枝”作为解读盛唐由盛转衰的密码。荔枝在片中既是帝王享乐的象征,也是民生苦难的具象化体现。对唐玄宗和杨贵妃而言,荔枝是珍稀之果,代表了极致的奢靡与权力;但对百姓和基层官吏来说,它却是滥用民力、劳民伤财的残酷现实。影片借用了唐代驿站制度的细节,说明这种超高速的“急递”不仅需要耗费巨大的人力物力,其成本还是几何级数增长的,从而揭示了王朝统治中潜在的危机。这种以小见大的叙事手法,让观众在享受视觉盛宴的同时,深刻感受到历史的沉重与教训。

在人物塑造上,影片进行了适当的艺术处理,以增强故事性和表现力。例如,鱼朝恩这一历史人物,其权势巅峰本在安史之乱后,但电影将其提前至天宝年间,这一调整虽然与史实略有出入,却符合其聪明、算计的性格特征,使剧情更加紧凑有力。而对杨国忠的刻画则更为精准,影片将其塑造为“聚敛之臣”的形象,通过他一人身兼多职、滥用权力的细节,生动展现了盛唐时期官僚体系的腐败和统治隐患。这些人物不仅是剧情的推动者,更是时代背景下的缩影,他们的行为与命运间接预示了唐朝的衰亡。

影片对基层官吏和民生艰难的描绘被认为“很有真实性”,这一点得到了许多观众的共鸣。通过讲述底层官吏在运送荔枝过程中的困境与挣扎,影片将视角投向那些被历史宏达叙事所忽略的普通人。他们的命运与唐代文学作品中的形象相呼应,如《捕蛇者说》中的百姓苦难、《缭绫》中的织女辛酸,都是对当时社会现实的真实反映。影片通过这些细腻的刻画,不仅增强了故事的情感厚度,还进一步强调了统治阶层不顾民生、劳民伤财的后果——这种短视的行为最终会导致王朝的崩塌。

总的来说,电影《长安的荔枝》以一颗荔枝为引子,巧妙地将历史留白与艺术创作相结合,不仅在视觉上呈现了盛唐的繁华景象,更在思想层面引发了深刻的反思。影片通过严谨的叙事、生动的人物塑造和对基层民生的关注,传递出核心启示:任何损害百姓利益以奉自身的统治都难以长久。这一主题不仅具有历史意义,在当今社会同样具有强烈的现实警示作用。它提醒人们,繁华与权力背后,若忽视民生与道德,终将自食其果。这种艺术与历史的融合,让影片超越了娱乐的范畴,成为一部值得深思的作品。