影院新作 | 《生还》:战火中的英雄颂歌

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年的历史性时刻,一部聚焦于东北抗日联军斗争史的影片于九月三日抗战胜利纪念日正式上映。这部影片并非传统意义上炮火连天、硝烟弥漫的战争片,而是将镜头对准了极端环境下人类精神的韧性,通过一位十四岁少女的双眼,重新诠释了战争背景下生命的意义。

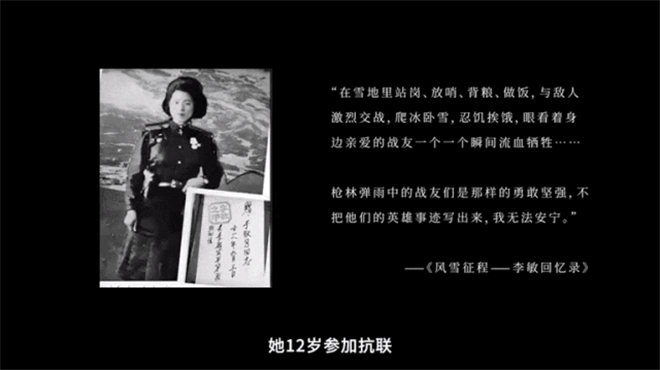

这部影片的叙事根基深深扎在历史的真实土壤中。影片改编自抗联老战士李敏的回忆录,这个来源本身就赋予了作品厚重的历史质感。导演高群书延续了他一贯的创作特色——擅长将宏大历史叙事与个体命运紧密交织,从《东京审判》的国际视野到《风声》的悬疑张力,再到《刀尖》的凌厉风格,他始终在探索历史题材的多元表达。而这一次,他将镜头转向了白雪皑皃的东北林海雪原,试图以更为贴近历史真实的视角,还原那段被岁月尘封却不应被遗忘的往事。

影片选择了独特的切入角度,通过十四岁女战士李童的视角展开叙事。这个选择本身就具有深刻寓意——在民族存亡的危急关头,连少年儿童也无法置身事外,他们被迫迅速成长,用稚嫩的肩膀扛起了保家卫国的重任。这种视角避开了对战争惨烈的直接渲染,而是将焦点集中在抗联战士们在极端恶劣环境下的生存状态。零下三四十度的严寒、长期的食物匮乏、简陋的武器装备,这些构成了影片中人物活动的基本背景。正是在这样的环境中,人性的光辉与坚韧才显得尤为珍贵。

影片的创作团队在演员选择上做出了大胆而富有深意的决定——全部起用新人演员。这一选择不仅与影片中抗联战士多为年轻普通人的历史事实形成呼应,更在创作层面实现了某种历史的重现。这些年轻演员在拍摄过程中,不仅要面对表演技巧的挑战,更需要亲身感受当年抗联战士所经历的严酷环境。据报道,演员们在东北的极寒天气中拍摄,冻伤、饥饿都成为他们日常的体验。这种切身的感受,使得他们在表演中自然而然地生发出对历史的敬畏,也让他们的表演更加真实可信。

影片所展现的东北抗联历史,是中国抗日战争中最为艰苦卓绝的篇章之一。从1931年九一八事变到1945年抗战胜利,东北抗联在完全失去与中央联系、没有任何后勤补给的情况下,独立坚持抗战十四年。他们活动的区域主要是长白山、小兴安岭等深山老林,冬季气温常达零下四十多度,“火烤胸前暖,风吹背后寒”是他们生活的真实写照。据历史记载,抗联战士经常数日不得食,只能以树皮、草根充饥;枪支弹药极度匮乏,往往要从敌人手中夺取。杨靖宇将军牺牲后,日军剖开他的腹部,发现里面只有棉絮、草根和树皮,这一幕成为抗联精神最为悲壮的注脚。

影片的独特之处在于,它没有刻意描绘战争的宏大场面,而是将镜头聚焦于战士们的日常生活细节——如何在高寒中保持体温,如何在饥饿中维持生命,如何在绝望中坚守信念。这种处理方式使得历史不再是教科书上抽象的概念,而变成了可感可知的生命体验。当观众看到银幕上那些与自己年龄相仿的年轻人,在极端环境下依然保持着对生命的渴望、对未来的信念时,历史的距离感被消解,一种跨越时空的情感连接得以建立。

导演高群书在接受采访时曾表示,拍摄这部影片的初衷是让当代年轻观众了解并铭记抗联战士的艰苦卓绝和家国情怀。这一创作意图在影片的各个层面都得到了体现。从叙事风格到影像语言,从演员表演到环境营造,影片都在努力构建一条连接过去与现在的通道。当今天的年轻人坐在舒适的影院里,观看银幕上那些在冰天雪地中挣扎求存的同龄人时,历史的沉重与生命的韧性自然会引发深刻的思考。

在当代社会,历史记忆的传承面临着新的挑战。随着亲历者的逐渐老去,如何让年轻一代理解并认同那段艰苦岁月中的精神价值,成为文化建设的重要课题。影片通过艺术的方式,将抽象的历史转化为具体的人物命运,将宏大的民族精神融入细微的生命体验,为历史记忆的当代传承提供了一种可能的路径。它不是简单地说教,而是通过情感共鸣引发思考;它不是机械地还原历史,而是在尊重史实的基础上进行艺术创造。

影片所展现的“在绝望中寻找希望”的精神内核,不仅是对特定历史时期的写照,也具有超越时代的普遍意义。在任何一个时代,人类都会面临各种形式的困境与挑战,而那种在极端环境下依然保持尊严、坚守信念的精神品质,始终是推动个体与社会向前的重要力量。从这个意义上说,影片既是对历史的回望,也是对当下的观照,更是对未来的期许。

通过新人演员的真诚演绎,通过贴近历史的叙事方式,通过聚焦生存细节的独特视角,这部影片完成了一次与当代观众的精神对话。它让那些被尘封在历史档案中的名字和事迹重新焕发生命力,让抗联精神在新时代的语境下获得新的阐释。当观众走出影院,那些在冰天雪地中坚守的身影,那些在绝望中依然不灭的希望之火,或许会长久地留在记忆中,成为理解历史、面对现实的一种精神资源。