贾樟柯:退休后的生活应该是休闲的

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

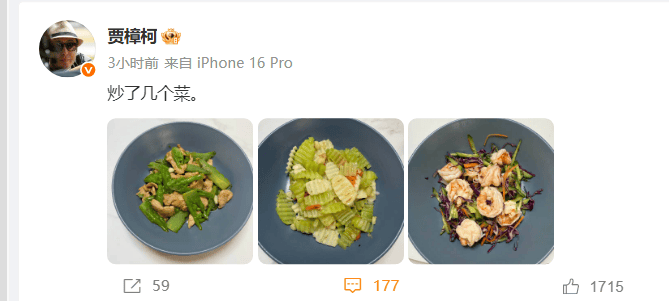

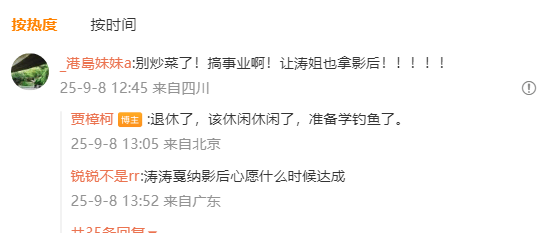

九月初的一个寻常日子,中国电影界掀起了一阵不大不小的波澜。导演贾樟柯在社交媒体上轻描淡写地写下“退休了”三个字,附带提及休闲生活和学习钓鱼的计划,这则看似随性的发言迅速在影迷群体中发酵,引发了广泛讨论。这位中国第六代导演领军人物的“退休宣言”,表面上是对网友催促他“搞事业”的幽默回应,实则掀开了中国电影观众对优质艺术电影长久以来的期待与焦虑。

贾樟柯的“退休”表态恰逢其妻赵涛职业生涯的高光时刻——她刚刚受邀担任威尼斯国际电影节主竞赛单元评委。这一身份不仅是对赵涛个人艺术造诣的国际认可,也标志着华语电影人在世界影坛话语权的提升。贾樟柯第一时间转发了赵涛的威尼斯总结,以行动表达对妻子成就的支持。这对影坛夫妻的不同动态形成了微妙对比:一方在国际舞台上持续活跃,获得重要专业认可;另一方却戏谑地宣布退隐,计划过上钓鱼休闲的生活。

网友们的核心诉求在这场讨论中逐渐清晰——他们急切期盼贾樟柯结束“退休”状态,复出拍片,与赵涛再度合作,目标直指戛纳电影节等国际大奖,特别是为赵涛赢得影后荣誉。这种期待背后,折射出中国影迷对本土电影人在国际舞台上获取更高成就的集体渴望。赵涛作为贾樟柯的缪斯,参演了从他早期《站台》、《世界》到近作《江湖儿女》的多数作品,她的表演艺术与贾樟柯的作者风格早已深度融合,成为国际影坛认知中国当代电影的一扇重要窗口。

从电影史的角度看,导演与演员的夫妻搭档在国际影坛上取得辉煌成就的案例并不罕见。意大利电影大师米开朗基罗·安东尼奥尼与莫尼卡·维蒂的合作,开创了现代主义电影表演的新范式;法国新浪潮代表人物弗朗索瓦·特吕弗与珍娜·莫罗的搭档,留下了多部影史经典。在中国电影语境下,贾樟柯与赵涛的合作同样具有这种作者电影的特质,他们的作品持续关注中国社会转型中的个体命运,形成了独特的美学风格和作者印记。

网友对这对“影坛夫妻档”再创高峰的期待,本质上是对一种作者电影传统的呼唤。在商业大片充斥市场的环境下,贾樟柯坚持的艺术电影路线显得尤为珍贵。他的作品不仅在国际上为中国电影赢得声誉,也构建了一种观察当代中国社会的独特视角。从《小武》到《三峡好人》,从《天注定》到《江湖儿女》,贾樟柯的镜头始终对准大时代中的小人物,记录着中国社会变迁中的阵痛与希望。

赵涛在威尼斯电影节的评委身份,无疑是对她艺术判断力和专业素养的高度认可。纵观国际电影节体系,威尼斯、戛纳和柏林三大电影节构成了艺术电影的圣殿,能够担任其中主竞赛单元评委,是电影人职业生涯的重要里程碑。赵涛的这一成就,或许正是激发网友们期待她更进一步、问鼎影后荣誉的直接动因。

贾樟柯的“退休”宣言,在某种程度上也可视为一种创作间隙的调整。艺术创作需要沉淀与思考,对于一位长期保持创作活力的导演来说,暂时的休整往往意味着新一轮创作能量的积蓄。纵观电影史,不少导演都曾有过类似的“隐退期”,最终带着更成熟的作品回归影坛。

这场由社交媒体引发的讨论,超越了简单的明星八卦范畴,触及了中国艺术电影发展的深层议题。它反映了观众对高质量作者电影的渴求,对本土电影人在国际舞台上取得更高成就的期待,也折射出在商业化浪潮中,艺术电影创作面临的挑战与困境。

贾樟柯与赵涛的合作关系,已成为中国当代电影文化的一个符号。他们的电影之路,见证了二十多年来中国独立电影的发展轨迹,从地下到地上,从边缘到主流,从本土到国际。网友们的呼唤,不仅是对又一部杰作的期待,更是对一种电影精神的守望——那种坚持作者表达、关注社会现实、追求艺术创新的电影精神。

在全球化与本土化交织的文化语境中,中国艺术电影如何保持其独特品格同时又赢得国际认可,是贾樟柯这一代电影人持续探索的命题。网友对“夫妻档”再合作、冲击戛纳的呼声,实际上是对中国电影能够持续产生世界级作品的深切期盼。这种期盼背后,是文化自信的逐步建立,也是对本土电影人能够在国际语境内讲述中国故事的热切向往。

无论贾樟柯的“退休”是戏言还是实情,这场讨论已经超越了个人职业选择的范畴,成为观察当代中国电影文化的一个有趣切面。它展现了观众与创作者之间的微妙互动,揭示了艺术电影在当代文化生态中的特殊地位,也让我们看到,那些真正触动人心的电影作品,永远有人期待,有人守望,有人为之发声。