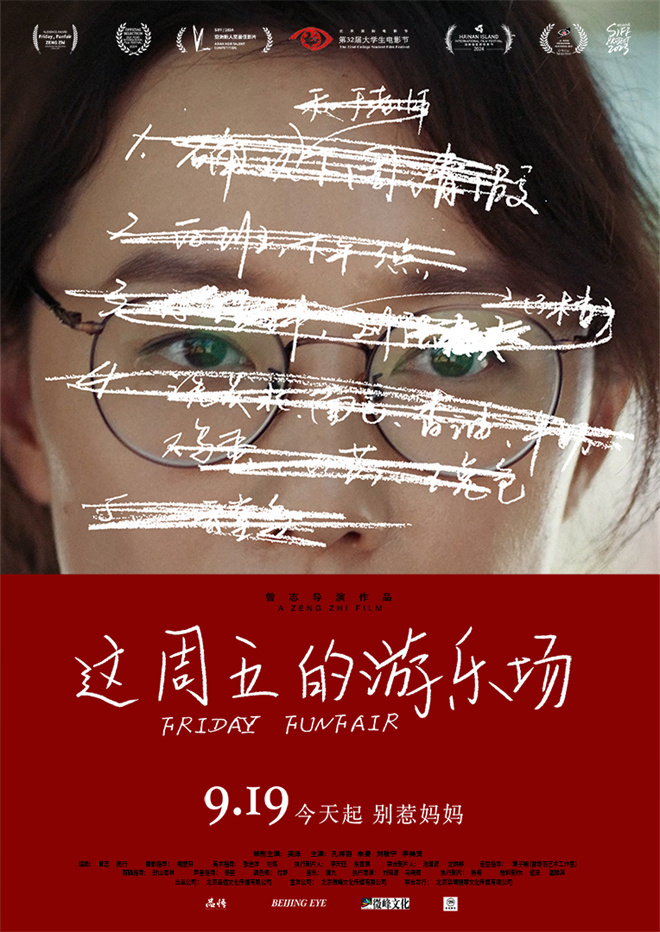

上影节获奖《这周五的游乐场》9月19日上映

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

护士宋倩的一天是从凌晨开始的。闹钟在四点五十分准时响起,她轻手轻脚地起身,生怕惊扰了身旁熟睡的女儿圆圆。厨房里,她准备着三人的早餐、女儿的午餐便当,还有母亲老张需要服用的降压药。六点半,她叫醒圆圆,帮半梦半醒的孩子穿衣梳头,七点整准时出门,先把女儿送到学校,再赶往医院开始一天长达八小时的站立。傍晚,她逆着下班的人流,先去接女儿,再去菜市场,然后回到那个缺少另一个成年男性的家。做饭、辅导作业、收拾家务,直到深夜。这就是宋倩的生活,一个被“母亲”这个角色完全占据的生存状态,她的时间、她的精力、她的喜怒哀乐,都围绕着女儿和母亲运转,那个名为“自我”的部分,在日复一日的操劳中,被挤压得薄如蝉翼,近乎透明。

宋倩的母亲,被圆圆唤作“姥姥”的老张,在一旁沉默地注视着这一切。她从女儿疲惫的背影和偶尔失神的眼眸中,清晰地看到了数十年前的自己。那是一条她曾经走过的路,一条由焦虑、孤独和无尽付出铺就的道路。她的丈夫,也就是宋倩的父亲,在女儿还很年幼时便去了南方,起初还有书信和零星汇款,后来便如断线的风筝,彻底消失在生活的天际线。她独自一人将宋倩拉扯大,看着她读书、工作、结婚,本以为女儿能拥有一个不同的、更轻松的人生,却未曾料到,命运竟有如此冷酷的重复性。宋倩的丈夫,同样以“外出打工”为由,从偶尔联系到音讯全无,留下了母女二人,不,是祖孙三代女性,构成了一个奇特的、由缺席的男性阴影所笼罩的家庭结构。老张的内心充满了复杂的苦涩,那是一种看到历史悲剧重演却无力阻止的痛楚,她不仅心疼女儿,更恐惧着外孙女圆圆的未来。

而宋倩,在承受自身重负的同时,也怀揣着与母亲相似的恐惧。她看着天真烂漫的女儿圆圆,那个小小的生命对世界的残酷尚一无所知,她会指着童话书里被困高塔的长发公主,天真地问:“妈妈,她的王子什么时候来救她呢?” 这个问题像一根细针,轻轻刺痛宋倩的心。她害怕女儿未来也会陷入对“拯救者”的虚幻期待,继而重复被遗弃、被迫独自坚强的循环。这种跨越三代的、仿佛镌刻在基因里的命运阴影,构成了影片最沉重也最引人深思的基调。她们都在挣扎,试图挣脱那无形的枷锁,但方向却似乎被迷雾笼罩。

转机,发生在一个看似平常的周五。宋倩难得调休,答应了带圆圆去她期盼已久的游乐场。那是一个充满喧嚣与色彩的地方,是孩子们的天堂,却也是成年人疲惫的角斗场。宋倩强打精神,陪着圆圆坐旋转木马,脸上挤出的笑容掩盖不住内心的枯竭。然而,意外总是不期而至。在拥挤的人群中,一个巨大的充气玩偶因固定不牢突然倾倒,朝着圆圆的方向砸去。千钧一发之际,宋倩几乎是本能地扑了过去,将女儿紧紧护在身下。重击落在她的背上,一阵尖锐的疼痛瞬间窜遍全身。

这肉体的疼痛,奇异般地成为了一个觉醒的开关。躺在游乐场粗糙的地面上,耳边是女儿的哭声和周围的嘈杂,宋倩却感到内心一片前所未有的清明。那疼痛如此真实,如此属于她自己,不再是因孩子生病而焦虑的心痛,不再是因丈夫缺席而委屈的隐痛,也不再是因母亲担忧而愧疚的酸痛。这疼痛只关乎她自身的肉体,它粗暴地、不容置疑地将“宋倩”这个独立个体的存在感,从“母亲”、“女儿”这些社会角色中剥离出来,掷地有声地宣告着她的存在。在那一刻,她忽然意识到,在长久地为他人生存的过程中,她几乎已经忘记了如何为自己而存在。

影片在这里,通过圆圆的孩童视角,展现了一种超越性的、诗意的治愈力量。圆圆看到母亲背上因撞击而产生的大片淤青,那紫红色的痕迹在孩子纯净的眼中,并非丑陋的伤痕。她伸出小手,极轻地触摸着,用稚嫩而认真的声音说:“妈妈,你这里长出翅膀了。” 这句充满想象力的童言,仿佛一道光,照亮了苦难的另一种形态。它不再是纯粹的折磨,而可能是一种蜕变前的酝酿,是挣脱重力、飞向自由的潜在力量。女儿的这句话,与身体上的疼痛一起,内外交织,共同促成了宋倩内心深处的“主体性”转变。

宋倩的自我救赎,并非一种戏剧性的、与过去彻底决裂的叛逃。她没有抛弃母亲的责任,没有离开女儿和母亲,去寻找一个遥远的“自我”。她的重建,发生在承担母职的日常内部。她开始尝试在密不透风的日程里,凿出一点点属于自己的缝隙。或许是利用午休的十五分钟,不再刷手机看育儿信息,而是读几页自己喜欢却搁置已久的小说;或许是在某个周末,将圆圆暂时托付给母亲,独自一人去看一场电影,在黑暗的影院里,让情绪跟随剧情自由流淌,不为任何人。她开始重新审视与母亲的关系,从过去的依赖与抱怨,逐渐转变为两个成年女性之间的理解与扶持。她甚至开始尝试与失联的丈夫进行法律上的切割,不是为了仇恨,而是为了给过去一个明确的终结,为自己争取一份法律意义上的独立与安宁。

影片的深刻内涵正在于此。它没有提供一种简单的、非此即彼的解决方案。真正的救赎,不是在母职与自我之间二选一,而是在承担这份沉重而甜蜜的责任的同时,坚决地拒绝被其完全吞噬。它是在“母亲”这个身份旁边,顽强地保留并壮大“宋倩”这个名字所代表的独立人格。是在给予爱的同时,不忘记灌溉自身干涸的心灵。是在破碎的、被各种期待与责任分割的生活中,一点点捡拾碎片,重新拼凑出一个完整的、既属于家庭也属于自己的形象。

这个过程缓慢而艰难,充满了反复与自我怀疑。但宋倩的眼神,从影片开头那种麻木的、逆来顺受的疲惫,逐渐变得清晰、坚定而有力量。她依然忙碌,依然辛苦,但她不再仅仅是一个功能的集合体——照顾者、养育者、赡养者。她重新找到了感受快乐、表达愤怒、提出要求的能力。她让女儿圆圆看到,妈妈不仅仅是一个围绕她转的卫星,妈妈也是一个有自己喜怒哀乐、有自己梦想与伤痛的、活生生的人。这本身,就是对那种代际传递的女性困境最有力的打破。影片所描绘的,正是一曲在生活的废墟上,在责任的枷锁中,依然执着地重构女性自我的生命赞歌。它深刻地诠释了当代女性在传统期待、社会压力与个人追求的多重夹缝中,如何通过内在的觉醒与微小的抗争,寻找到那条通往自我救赎的路径,并寄予了深厚的希望,愿所有在类似困境中挣扎的女性,都能积蓄起重构自我的勇气,在承担中找回自己,在破碎中生出翅膀。