《生还》:再忆浴血奋战时光

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

电影《生还》于2025年9月3日上映,作为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的献礼作品,它以独特的视角聚焦于东北抗日联军的正面战场故事。与同期上映的《南京照相馆》《东极岛》等抗战题材影片不同,后者多侧重于平民视角或后方叙事,而《生还》则以“战斗者姿态”直接展现抗联将士与日军的殊死抗争,这种题材定位使其在众多纪念作品中独树一帜,强调了战争前线的残酷与英雄主义。

从内容与视角来看,影片高度还原了1931年至1945年东北抗联的真实历史。东北抗日联军在长达14年的斗争中,以3万余人的兵力歼灭数十万日伪军,最终仅700余人生还,这一数字本身就勾勒出一幅悲壮的画卷。影片通过细腻的战场细节,如简陋的武器、激烈的肉搏战以及极端恶劣的自然环境,生动地展现了抗联将士的顽强与牺牲精神。这些元素不仅让观众感受到历史的沉重,还通过视觉冲击传递出战士们在物资匮乏、条件艰苦下的不屈意志。更值得一提的是,影片在叙事视角上进行了创新。它突破了传统抗联题材以“牺牲”为核心的框架,例如《赵一曼》和《八女投江》等作品往往聚焦于英勇就义的瞬间,而《生还》则将目光转向抗联后期,在日军的围剿、内部叛变和饥寒交迫中,那些坚持战斗并最终生存下来的故事。影片以14岁女战士李童的视角展开,其原型是抗联老战士李敏,通过一个非战斗人员的眼睛,展现了战争中的生存挣扎与精神意志。这种视角不仅增强了影片的情感深度,还让观众更容易代入,体会到普通人在极端环境下的恐惧、希望与坚韧。

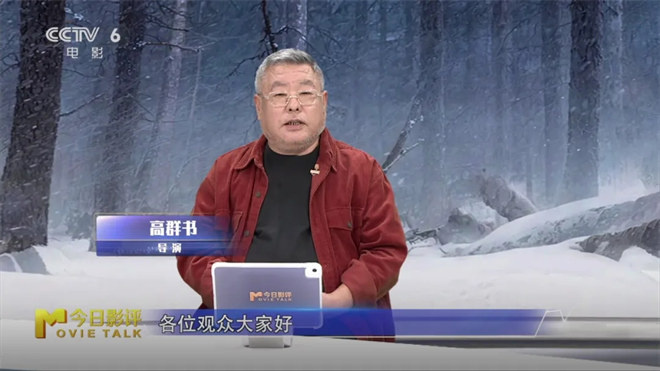

导演高群书在《生还》中实现了个人创作的重要突破。他此前的作品如《东京审判》和《风声》多以审判或谍战为主题,而这次是他首次执导战争片,采用了纪实风格来呈现历史。在拍摄手法上,高群书摒弃了花哨的战争场面和特效,转而强调真实感。影片中,冰天雪地的环境、物资匮乏的细节(如煮鞋充饥的场景)以及战士们疲惫的面容,都通过“沉浸式”体验传递给观众。这种手法让观众仿佛置身于那个寒冷、饥饿和恐惧交织的世界,从而更深刻地理解抗联将士的生存困境。导演的意图不仅仅是还原历史,更是要通过这种感官冲击,传递出抗联精神的内在力量——即使在最绝望的时刻,人类依然能迸发出惊人的生命力。这种纪实风格不仅提升了影片的艺术价值,还使其在历史教育层面更具说服力。

在社会意义与情感共鸣方面,《生还》与抗战胜利80周年阅兵活动形成了巧妙的呼应。影片通过“看完阅兵看《生还》”的宣传语,将历史的苦难与今日的强盛连接起来,强调了和平的来之不易。阅兵展示了国家的强大与尊严,而影片则回溯了这种强盛背后的血泪代价,这种对比引发了观众的深层思考。影片的核心精神以“生还者如革命火种”为内核,呼应了导演引用的诗句——“生还者是留在世上最后的子弹”,这句话象征着抗联精神的赓续与传承。生还者不仅是历史的见证者,更是精神的传递者,他们的故事提醒着我们,今天的和平与繁荣是建立在无数先烈的牺牲之上的。这种情感共鸣不仅限于历史爱好者,还能触动普通观众的心灵,激发对民族精神的认同与反思。

总的来说,《生还》以纪实风格、沉浸体验和生还视角三大特点,在抗战题材影片中脱颖而出。它不仅还原了历史的残酷,还通过细腻的叙事和情感表达,传递了抗联将士的不屈意志。在抗战胜利80周年之际,这部作品既是对历史的回望,也是对英雄的致敬,它以独特的艺术手法让观众在感受战争伤痛的同时,思考和平的价值与民族精神的延续。影片的成功在于它不仅仅是一部战争片,更是一部关于人性、生存和希望的作品,它提醒我们,历史虽已远去,但那些在黑暗中坚持生还的人们,他们的精神永远照亮前行的道路。