《震耳欲聋》迅雷资源高清版国语中字「HD720P/3.4G-MP4」百度云网盘

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

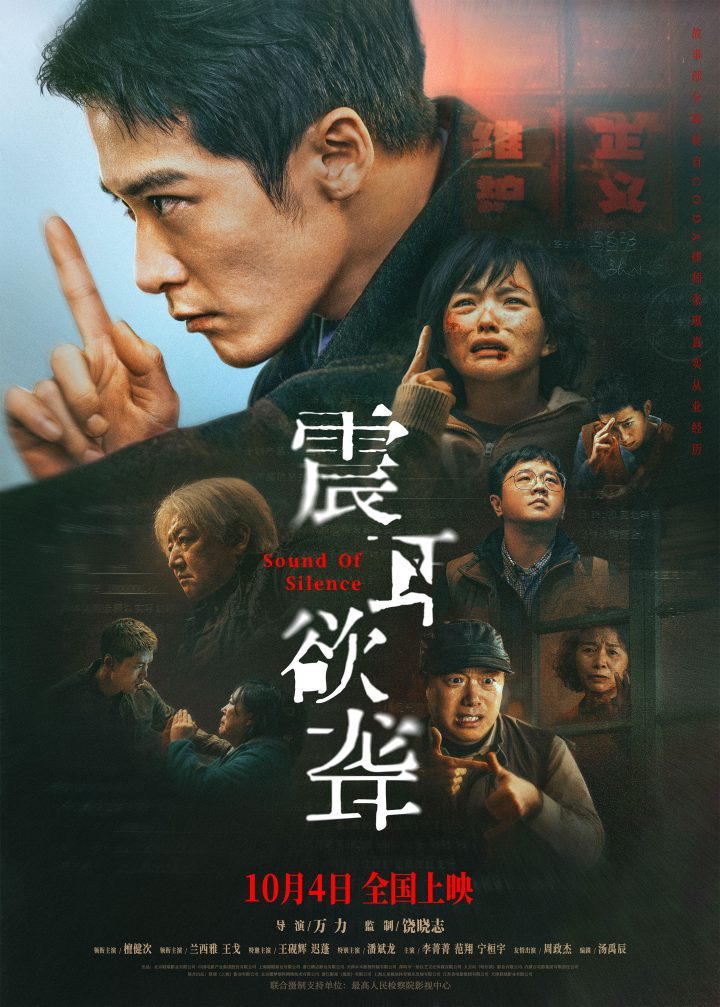

电影《震耳欲聋》于10月4日在全国范围内上映,影片围绕CODA律师李淇的成长与挣扎展开叙事。CODA这一概念指代的是聋人父母所生的健听子女,这一特殊身份背景为影片提供了独特的情感张力与社会观察视角。李淇由演员檀健次饰演,作为一名在聋人家庭中成长的律师,他自幼便深谙在两个世界间穿梭的生存之道——一边是寂静的亲情世界,一边是喧嚣的社会现实。这种双重身份使他既对聋人群体抱有天然的情感联结,又渴望在健听主流社会中获得认可与成功。

影片开场时,李淇已是一家律师事务所的执业律师,他信奉着“利益交换、强者生存”的社会法则,将自己定位为“灰度律师”,在道德与利益的边界游走。这种处世哲学在他接手一起聋人反诈案件后开始动摇。案件涉及聋人群体的经济利益被不法分子侵害,而随着调查深入,李淇发现案件背后隐藏着更为复杂的真相。特别值得一提的是,这一情节部分取材自真实CODA律师张琪的从业经历,使得影片在艺术表达之外更添现实关照的力量。

王砚辉饰演的金松峰作为影片的反面人物,是一个利用聋人群体弱点牟利的CODA商人。这个角色代表了社会中赤裸裸的功利主义,他将世界视为贪婪与欺骗的游戏场,并对李淇进行威逼利诱,试图将其拉入自己的阵营。金松峰对李淇说的那句“上三十二楼难,摔下来,可容易多了”,不仅是对主角的威胁,也隐喻着在道德悬崖边行走的危险性。

与金松峰形成鲜明对比的是王戈饰演的小汤,作为李淇的战友,他始终坚守“公平正义”的社会准则,成为推动李淇反思的重要道德力量。而兰西雅饰演的聋人妹妹张小蕊,则以她纯真的质问直击李淇内心最柔软的部分,成为唤醒其良知的关键人物。这些角色共同构成了李淇内心挣扎的外部映射,使他的转变更具说服力。

影片通过李淇的视角,深入探讨了人性善恶的抉择与自我救赎这一永恒主题。在李淇最初的价值体系中,成功与道德往往是不可兼得的鱼与熊掌。他试图通过为聋人群体辩护来获取名利,却在深入了解案件真相后陷入了深刻的内心冲突。这种冲突不仅源于对职业伦理的思考,更来自于对自我身份的重新认知——作为一个CODA,他究竟应该站在怎样的立场?

电影对社会边缘群体的关照不仅停留在表面,而是深入揭示了聋人群体的现实困境。据统计,听障人士在社会中面临的各种形式的欺诈案件发生率远高于健听人群,这与他们获取信息的渠道受限、社会支持系统不完善密切相关。《震耳欲聋》通过艺术化的手法将这一社会问题呈现在观众面前,引发了人们对弱势群体权益保障的思考。

在视觉表达上,影片的终极海报寓意深远——李淇目光坚定地立于画面中央,下方是金松峰阴沉的面容,背景则是“维护正义”的标语与聋人群像。这一构图巧妙地象征了主角处于善恶抉择的关键时刻,同时也暗示了他的选择将受到多重社会力量的制约与推动。

影片中李淇的转变并非一蹴而就,而是在经历了一系列内心挣扎与外部刺激后逐渐完成的。邻居的自杀、聋人妹妹的质问、战友的坚持,这些事件共同构成了他价值观转变的催化剂。最终,李淇选择挺身而出,为正义发声,完成了从“灰度律师”到“正义代言人”的身份转变。他的那句“想要正义,只能自己为自己争取”的台词,不仅点明了影片主旨,也呼应了9月26日发布的“做自己的英雄”终极预告所传递的核心价值观。

《震耳欲聋》的深刻之处在于,它没有简单地将善与恶二元对立,而是展现了人性中复杂的灰度空间。李淇最初的功利主义倾向源于他作为CODA的生存经验——在两个世界的夹缝中,他学会了妥协与计算。而他的觉醒则代表了个人价值与社会责任的重新整合,这一过程既痛苦又充满希望。

影片通过细腻的叙事与饱满的人物塑造,成功地将一个关于聋人群体的特定故事升华为具有普遍意义的人性探讨。在李淇的身上,每个观众或许都能看到自己在现实与理想、利益与道德之间挣扎的影子。而他所最终选择的道路,则传递出这样一种信念:在这个世界上,没有从天而降的救世主,每个人都必须成为自己的英雄。

从社会价值来看,《震耳欲聋》不仅是一部关于聋人群体的电影,更是一面映照当代社会伦理困境的镜子。在物质主义盛行的今天,人们常常面临与李淇相似的抉择——是随波逐流地追逐个人利益,还是坚守内心的道德准则?影片通过李淇的成长历程给出了自己的答案,同时也留给观众继续思考的空间。

作为一部关注特殊群体的现实主义题材作品,《震耳欲聋》在艺术表达与社会关怀之间找到了平衡点。它既没有陷入悲情主义的窠臼,也没有进行简单的道德说教,而是通过真实可信的人物弧光与戏剧冲突,自然而然地引发了观众的情感共鸣与理性思考。这种平衡使得影片超越了类型片的局限,成为一部具有深刻人文关怀的佳作。