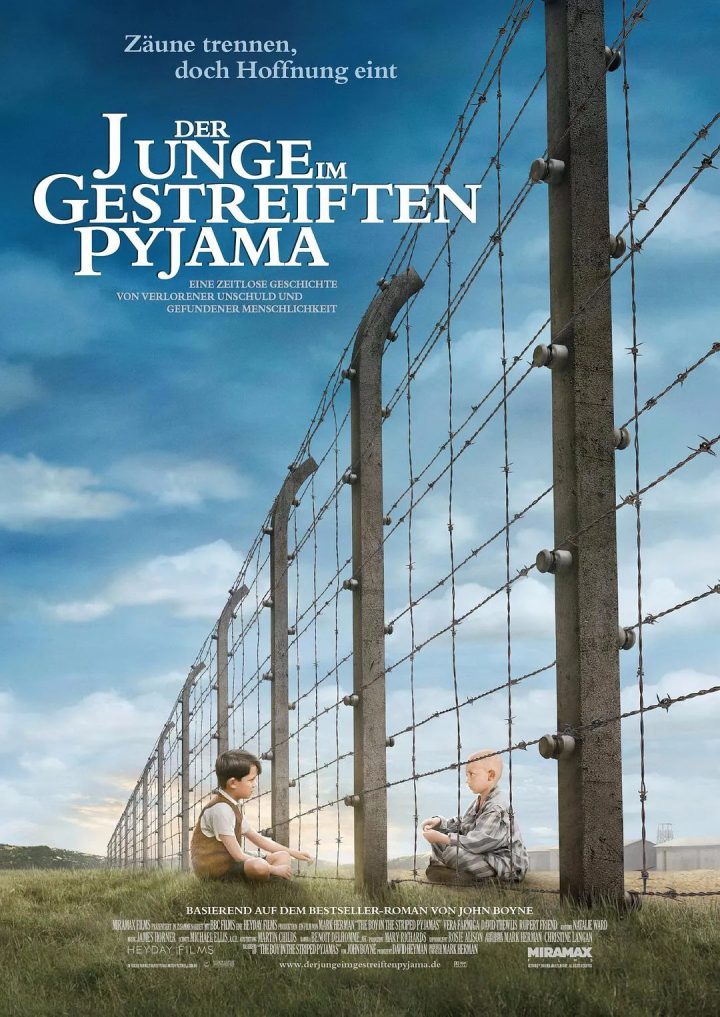

7月24日电影频道播出:《穿条纹睡衣的男孩》

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

《穿条纹睡衣的男孩》改编自爱尔兰作家约翰·伯恩的同名小说,将于7月24日22:25在电影频道播出。这部影片以二战时期的纳粹德国为背景,却并未直接呈现战场上的枪林弹雨或集中营内的血腥场面,而是通过一个八岁男孩布鲁诺的眼睛,重新审视战争与人性的边界。布鲁诺是纳粹军官的儿子,随父亲调任至波兰郊区的新居,从自己房间的窗户望出去,他看见远处有一片被铁丝网围起的“农场”,里面的人都穿着“条纹睡衣”。他并不知道,那其实是奥斯维辛集中营,而那些“睡衣”,是犹太囚服。

影片最大的特色在于其叙事角度的选择。布鲁诺对集中营的认知充满了孩童式的误解与想象:他将囚服视为睡衣,把囚犯编号当成游戏,甚至以为毒气室是“避雨的浴室”。这种天真烂漫的想象与集中营残酷的现实形成强烈反差,不断撞击着观众的情感与认知。观众所知的一切历史真相,与布鲁诺所见的“世界”形成一种沉默而压抑的张力,使得未曾直接呈现的暴力反而更显狰狞。

影片通过细腻的感官描写强化了这种间接的叙事策略。布鲁诺听到的远处噪音、闻到的空气中奇怪的焦味、看到的夜间从烟囱冒出的黑烟——这些细节不断累积,逐渐拼凑出一幅令人窒息的恐怖图景。观众凭借历史知识意识到,那是焚尸炉的运作、是集体屠杀的痕迹,而男孩却只是困惑。这种“已知”与“未知”的落差,构成影片反战主题的核心表达:真正的恐怖,往往藏在日常的细节里,藏在沉默与谎言之中。

布鲁诺与集中营内的犹太男孩什穆尔之间的友谊,是影片的情感主线。两个男孩隔着铁丝网对话、下棋、分享食物,他们不理解彼此身后的种族仇恨与政治阴谋,只以最纯粹的人性本能相待。这份友谊超越了国家、种族与阶级,却最终被战争的机器碾碎。影片结局的悲剧性,正在于这种纯真在历史暴力前的无力与毁灭。它并非刻意煽情,而是以冷峻的笔调提醒我们:在成人所构建的仇恨与战争中,孩子往往是最终的牺牲者。

影片中的其他人物也承载着深刻的象征意义。布鲁诺的父亲拉尔夫是一名纳粹军官,在工作中他是冷血的执行者,而在家庭中却试图维持慈父的形象。这种分裂揭示了普通人如何被意识形态驯化,又如何用谎言自我欺骗。姐姐格蕾特尔则代表了青年一代如何在宣传的蛊惑下逐渐丧失独立思考的能力,从喜爱洋娃娃的少女变成狂热的纳粹追随者。他们的转变暗示着暴力与仇恨并非一日形成,而是源于日常中的沉默、妥协与盲从。

“条纹睡衣”这一意象贯穿全片,它既是囚服的代称,也是受害者身份的象征。当布鲁诺最终穿上同样的“睡衣”钻进集中营,试图帮助什穆尔寻找父亲时,服装的隐喻达到高潮——在制度的暴力面前,每个人的身体都可以被标记、被剥夺尊严乃至生命。而毒气室的门在身后关上,灯光暗下的一刻,没有惨叫、没有挣扎,只有黑暗与寂静。这种留白比任何直接描写都更具震撼力,它迫使观众去想象、去感受,而想象往往比真实更令人恐惧。

影片虽然以二战为背景,但其探讨的主题却具有超越时代的普遍性。它关乎谎言与真相、顺从与反抗、纯真与罪恶,更关乎我们如何在扭曲的现实中保持人性的底线。布鲁诺和什穆尔的悲剧不仅仅是个体的命运,更是对一切战争与种族主义的控诉。它提醒我们,仇恨不是与生俱来的,而是被灌输的;而善良与理解,恰恰萌生于跨越界限的相遇与倾听。

在今日世界,战争与偏见的阴影并未远去。这部电影通过一个孩子的眼睛,让我们重新思考:我们是如何看待“他者”的?我们是否也在不自觉间接受了某种形式的“条纹睡衣”?它不提供答案,却掷地有声地提醒着每一个观众:真正的黑暗,往往始于对不义的视而不见。