陈佩斯携《戏台》重返舞台与银幕!

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

由陈佩斯执导并主演的电影《戏台》,自话剧改编而来,历经舞台千锤百炼,演出超过350场,终于在时隔三十二年后以电影形式重返观众视野。这部作品不仅是陈佩斯重返大银幕的重要标志,更被视为一次从舞台艺术向电影语言转化的深刻实践。话剧原作早已建立起极高的口碑,而电影版在此基础上,进一步拓展了叙事空间与表现维度,融合传统京剧艺术与现代电影技术,形成一种新颖而富有张力的艺术表达。

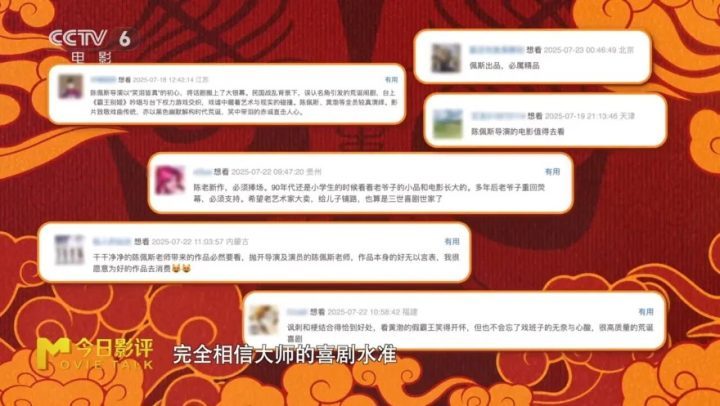

陈佩斯作为中国喜剧领域的代表性人物,此次以导演和主演双重身份出现,展现出谦逊与诚意。他在多个场合表达“是我欠大家的电影”,这种态度深深打动了观众。市场反响热烈,许多观众评价其为“必须捧场”、“诚意之作,讽刺拉满”,并对其喜剧造诣表示完全信任。这不仅源于陈佩斯个人品牌的号召力,更基于作品本身所传递出的艺术品质与情感深度。

从舞台到银幕的转变,是《戏台》艺术创作中最值得关注的一环。话剧受物理空间限制,某些宏大场面——如战争、打斗——只能以写意或象征方式呈现。电影则通过镜头语言和场景调度,将这些情节完整展现出来,增强了视觉冲击与叙事直观性。与此同时,演员的表演方式也发生了显著变化。话剧表演因舞台和观众距离较远,需要更夸张的形体和更强烈的情绪输出;而电影镜头能捕捉细微表情和肢体细节,因此演员表演更为内敛和细腻。这种调整不仅适应了媒介特性,更赋予角色更丰富的心理层次。

影片体量虽小,却结构精巧、功力深厚。故事围绕一个戏班在特定时空中的遭遇展开,融入了大量经典京剧唱段,尤其以梅兰芳代表作《霸王别姬》为主要音乐素材。电影在服装、化妆、道具及表演程式上严格遵循京剧传统,体现出对非物质文化遗产的尊重。这种“讲究”不仅服务于美学风格,更深化了主题表达——传统艺术在时代变迁中的处境与命运。

影片的核心冲突在于不可更改的艺术规范与突如其来的外力干预之间的碰撞。军阀混战的背景下,外行顶替上台、强权干涉演出等内容,既制造出强烈的戏剧张力,也构成了辛辣的讽刺。这种讽刺指向了历史上及现实中屡见不鲜的“外行领导内行”、权力践踏艺术等现象。而故事在喜剧外壳之下,包裹着悲凉的内核。乱世之中,个体命运如浮萍般无法自主,小人物的挣扎与妥协折射出大时代下的荒诞与无奈。

角色凤小桐是影片中的灵魂人物,由话剧版原扮演者刘冰继续饰演。这一角色被解读为“纯粹的京剧艺术家”,精通台上技艺却疏于台下权谋,成为班主内心痛苦与无奈的外化象征。随着剧情推进,凤小桐因被迫改戏、更换搭档而经历心理剧烈波动,其唱腔与舞台状态也随之改变,映射出艺术纯粹性在现实压迫下的扭曲与抗争。电影版特别增加了一场彩蛋:凤小桐从桥上一跃而下。这一结局不仅暗示其“台上虞姬,台下真霸王”的刚烈性格,更强化了对艺术信念与做人原则的坚守,赋予角色悲剧性的崇高感。

在主题层面,《戏台》既是一部讽刺之作,也是一部致敬传统、颂扬初心的作品。它通过喜剧手法批判强权对艺术的粗暴干涉,同时以通俗易懂的方式向观众普及京剧艺术,吸引更多年轻人关注国粹。影片中人物无论遭遇何种困境,仍坚持艺术理想与人性底线,这种精神与陈佩斯本人多年来的艺术坚守形成呼应。他通过作品传递出一种信念:无论时代如何变化,都应当有人为内心的准则和文化的传承而坚持到底。

综上所述,电影《戏台》不仅完成了从话剧到电影的艺术蜕变,更在内容与形式、喜剧与悲剧、传统与现代之间找到平衡。它既让人发笑,又引人深思,以微小切口呈现宏大主题,最终实现对国粹的传播与对初心的礼赞。