董子健周冬雨加盟,《艺术学院1994》暑期来袭,你期待吗?

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

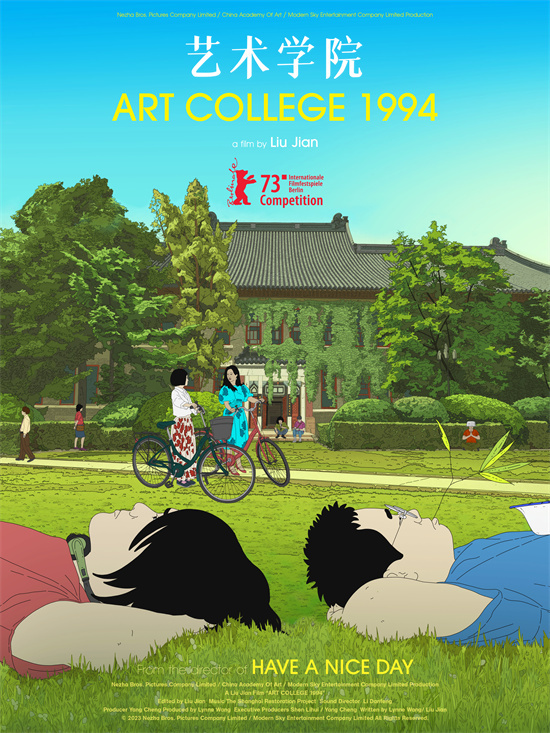

## 《艺术学院1994》:当90年代的颜料味从银幕里飘出来

说实话,刚听说《艺术学院1994》是部动画片的时候,我脑子里立马蹦出那些五颜六色的卡通形象。可看完预告片才发现完全不是那么回事——画面里斑驳的墙皮、掉漆的画架、总洗不干净的调色盘,连阳光照进画室时漂浮的灰尘都像是能呛到人。导演刘健这次用动画做了一件特别”不动画”的事:他把上世纪九十年代初那间南方艺术大学的教室,连同里面躁动不安的青春,全给复活了。

故事开场就是1994年秋天,美术系新生小林拖着行李推开宿舍铁门,迎面撞见室友老张正对着石膏像骂脏话。这个细节特别戳人——哪个学艺术的没经历过画到崩溃时想砸了所有静物的冲动?董子健给小林配音时,故意带着点南方口音的普通话,说话总在句尾微微上扬,活脱脱就是个对毕加索一知半解却硬要和人辩论的毛头小子。有场戏是他熬夜临摹《格尔尼卡》,画着画着突然把炭笔摔在地上,这时周冬雨配音的女主角小梅推门进来,两人在凌晨三点的画室里,一个蹲着捡笔,一个站着看画,谁都不说话,但你能听见两种不同频率的呼吸声。

电影里那些专业梗简直能笑死美术生。比如黄渤配音的油画老师老陈,总爱说”你们这代人就缺饿肚子的体验”,转头却偷偷帮学生垫钱买进口颜料;大鹏配的版画系学长永远穿着沾满油墨的围裙,张口闭口都是”德国进口铜版纸”,结果毕业展上最轰动的是他用食堂剩饭做的装置艺术。这些角色没一个在认真上课,但每个人都在用特别90年代的方式搞艺术:在宿舍用热得快煮颜料,把晾衣绳当展览线,甚至为”行为艺术该不该穿衣服”在操场打群架。

最绝的是电影对物质匮乏与精神丰盛那种矛盾感的还原。小梅为了买本《西方现代艺术史》啃了半个月馒头,却在收到书时发现缺页,于是她干脆把缺页部分自己画出来——那些稚嫩的临摹后来成了她个人风格的开端。有场雨戏特别动人:学生们冒雨抢救户外写生作品,淋湿的油画颜料顺着画布往下淌,结果第二天阴差阳错被策展人当成”解构主义新作”。这种阴差阳错的幽默感,恰恰是那代艺术青年在窘迫里长出的智慧。

当然少不了青春片的爱情戏码。但这里的感情线就像画室里洗笔的水,永远混着各种颜色。小林给小梅当人体模特那场戏,镜头扫过他发红的耳尖和微微发抖的膝盖,比什么吻戏都撩人。后来两人为了参加全国美展名额较劲,一个连夜重画参赛作品,另一个偷偷把自己画框让出来,这种拧巴的温柔特别90年代——喜欢谁就非要和谁较劲,帮人都要帮得趾高气扬。

现在回头看,这部电影最狠的还是把理想主义拍出了烟火气。毕业前夜那场戏,所有人围着燃烧的废画架唱歌,火光映着他们沾满颜料的手。十年后同学会上,有人成了画廊老板,有人改行卖保险,但当老陈老师掏出当年没收的课堂小纸条时,这群中年人突然变回那个会为”艺术能不能当饭吃”吵到掀桌的少年。这种后劲,就像你某天突然闻到松节油的味道,所有以为忘记的坚持和莽撞,哗啦一下全回来了。

说真的,在如今这个连悲伤都要调成ins滤镜的时代,《艺术学院1994》里那些粗粝的、带着毛边的青春,反而显得特别珍贵。它让人想起自己也曾是个敢用整个青春赌一场白日梦的傻瓜——而这大概就是好的青春片该有的样子:不是告诉你年轻多美好,而是让你想起自己曾经多么理直气壮地犯傻。