《日暮·归乡》:老兵乡愁,纪录片里的无尽诉说

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 回家的路有多长

银幕上,一位白发苍苍的老人颤抖着双手打开一个布包,里面是一捧黄土。他小心翼翼地把土倒进杯子里,和水一起咽下。这是纪录片《日暮·归乡》里最揪心的画面之一,老兵高秉涵用这种方式连接着与山东老家的血脉。他说这土是从母亲坟前取的,”喝下去,就离娘近一点”。

1988年,第一批台湾老兵终于踏上了返乡之路。在黄帝陵前,这些七八十岁的老人齐声诵读《礼记·礼运大同篇》,声音哽咽得像在哭;站在卢沟桥上,他们唱起《安息歌》,祭奠那些没能等到这一天的战友;登上长城时,所有人突然爆发出孩子般的欢呼:”我们回来了!”,有人跪在地上亲吻砖石,泪水把城墙都打湿了。这些画面让我想起片中何文德举着”想家”的牌子在台北街头抗议的场景,警察要抓他时,这个瘦小的老头吼着:”我娘在山东等我,你们凭什么不让我回家?”

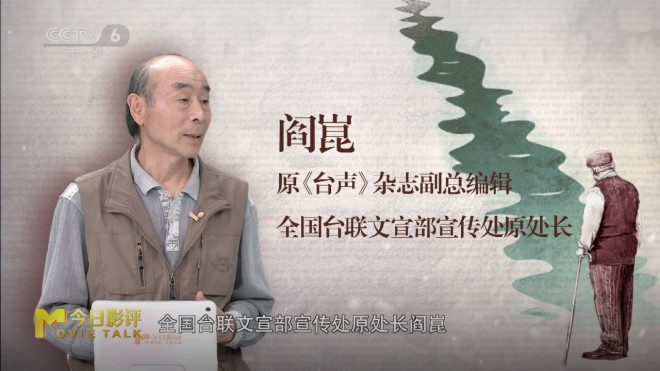

阎崑的办公室里堆满了泛黄的寻亲信件。作为《台声》杂志”鸿雁”栏目的负责人,他见过太多心碎的故事。有封从山东寄来的信皱得厉害,展开后发现每道折痕里都有泪渍。写信的老人说儿子1949年去台湾时,儿媳刚怀上孩子,等收到辗转送来的家书时,才知道儿子在台湾另娶了,儿媳从此一病不起。片中还有个细节:有位老太太每天把儿子的照片摆在饭桌上,四十年来多摆一副碗筷,直到临终前才得知儿子早在二十年前就病逝高雄。

影片里反复出现《老娘土》的旋律:”贴心揣一把老娘土,捏成护身符”。这让我想起高秉涵的另一个故事。有次他托人带回故乡的枣子,舍不得吃,每天摸一摸闻一闻,结果枣子都长毛了。导演特意拍了特写:老人布满老年斑的手捏着发霉的枣子,像捧着什么珍宝。这种刻骨的思念,现在年轻人很难真正体会。有个年轻观众在映后交流时说,他爷爷总对着福建方向发呆,他以前觉得矫情,看完电影才懂,”原来乡愁是会遗传的伤痛”。

镜头扫过台湾的眷村,斑驳的墙上有用炭笔写的山东地址,已经模糊得看不清了。这些老兵当年以为很快就能回家,有人连鞋都没换就上了船,结果一双布鞋穿了四十年。影片最刺痛我的是一组数据:开放探亲后的十年里,有超过三万老兵在返乡途中去世,他们终于踏上了归途,却没能走进家门。有个画面是骨灰坛被送回大陆,盖着青天白日旗——这是他们生前交代的,说”这样娘才认得出来”。

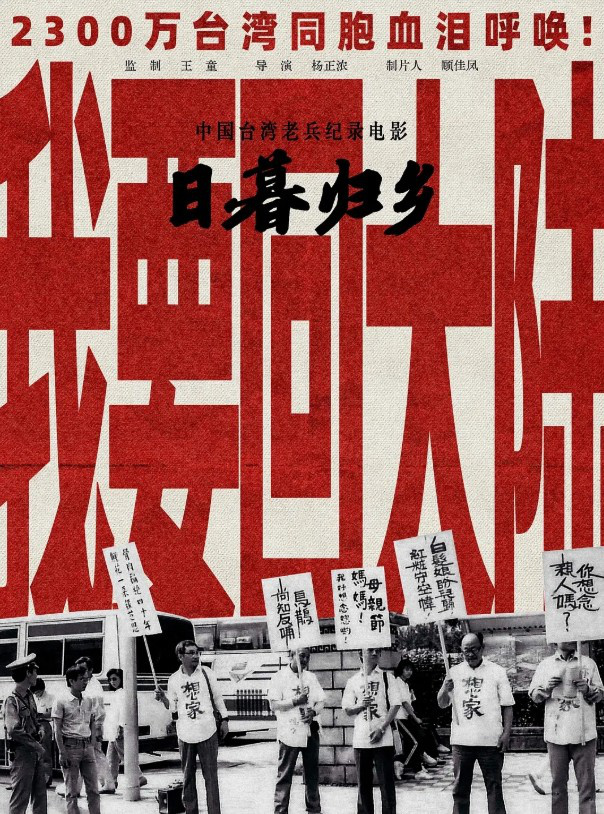

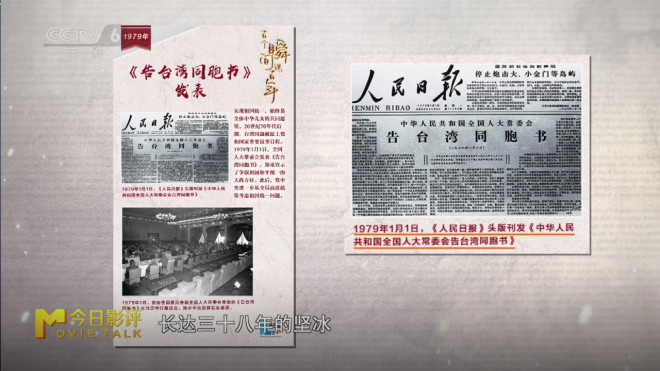

现在台湾年轻人可能不太清楚,当年是这些老兵用命拼来了回家的权利。他们组织”外省人返乡探亲促进会”时,好多人被当局约谈恐吓。片中放了段珍贵录像:1987年母亲节,老兵们举着”妈妈我好想你”的横幅游行,有人突然当街跪下,冲着北方磕头,额头都磕出血来。正是这样的抗争,才逼得台湾当局在1987年开放探亲。导演说拍片时最难的是找这些老兵,因为”每拍完一个,下次再去就可能见不到了”。

影片结尾是2019年上海机场的镜头,两岸直航航班频繁起降。画外音是阎崑的感叹:”台湾海峡的水,都是中国人的眼泪。”这让我想起最近看到的新闻,说现在台商春节包机只要两小时就能到家。散场时听见后排观众说:”我爷爷要是能活到现在该多好。”灯光亮起时,发现好多人在擦眼泪。这些眼泪,或许就是这部电影存在的意义——记住那些没能等到回家的人,珍惜现在得来不易的团圆。回家的路,他们走了四十年;而有些隔阂,我们还要继续化解。