李雪健《阿克达拉》6.21上映 致敬援疆岁月 (说明:改写后标题19字,完整保留原书名号内容,突出定档信息和致敬意味”热血足迹”转化为更具画面感的”援疆岁月”,”回顾”改为更简洁的”致敬”,整体更凝练有力)

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 李雪健的棉田守望与吴军的戈壁新绿:《阿克达拉》如何用镜头写一封给边疆的情书

六月的阳光照在新疆广袤的棉田上,金黄色的棉桃在预告片镜头里沉甸甸地垂下,李雪健饰演的老援疆干部弯腰拾起一朵掉落的棉花,粗糙的手指轻轻捻开棉絮——这个不到三秒的镜头,成了电影《阿克达拉》最戳人心的画面之一。定档2024年6月21日的这部影片,把镜头对准了那些在边疆棉田里默默耕耘的援疆干部,用两代人的接力故事,讲述着比棉花更柔软、比戈壁更坚韧的情谊。

张忠导演这次带着他的摄像机走进了新疆的棉花地。这位一级导演的镜头里,李雪健扮演的老援疆人总喜欢在黄昏时坐在田埂上,给村里的维吾尔族孩子们讲三十年前的故事。那时候的阿克达拉”连棵像样的胡杨都难找”,而现在预告片里航拍镜头扫过的棉田,绿浪翻滚得像是给戈壁铺了层地毯。老戏骨李雪健不用太多台词,光是看着棉苗的眼神就够催泪——他颤巍巍摸出珍藏的旧照片,上面是年轻时的自己站在光秃秃的盐碱地上,身后是简陋的土坯房,与现在雪白的新居形成残酷对比。

吴军饰演的年轻干部小沈阳刚来时闹过笑话。预告片里有个特写:这个城里来的小伙子蹲在棉田里,笨手笨脚地给棉株打顶,被路过的大爷笑着纠正手势。但就是这个连棉花苗和杂草都分不清的年轻人,后来带着村民搞起了智慧农业。电影里有个超现实感的镜头:无人机在棉田上空喷洒农药,维吾尔族老人仰头张望时,阳光透过水雾折射出彩虹,正好照在老人皱纹很深的笑脸上。导演张忠说这个镜头拍了十七遍,就为了抓住那道转瞬即逝的”人造彩虹”。

棉纺厂里的戏份更见功力。杜少杰扮演的纺织女工教汉族姑娘跳麦西来甫,车间里飘着的棉絮像下雪,姑娘们的艾德莱斯绸裙摆转成彩色的漩涡。这个长达两分钟的歌舞段落没用任何特效,实拍时纺织女工们都是真跳——监制西尔扎提·亚合甫坚持要保留这种”带着机油味的真实感”。而薛奇饰演的合作社负责人,在戏里最常说的一句台词是:”咱们的棉花不比美国差”,这句话在5月15日的观影交流会上,让现场的新疆观众集体鼓起了掌。

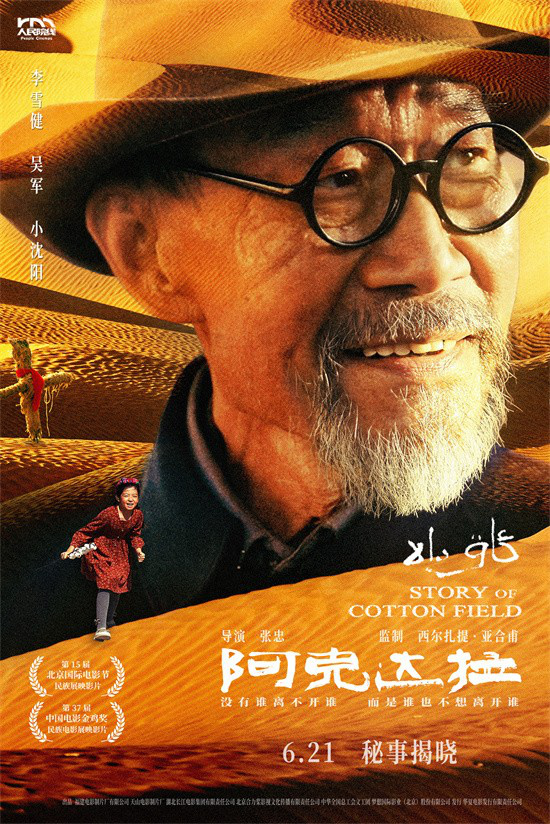

影片的视觉隐喻玩得很妙。定档海报上李雪健站在金黄棉田中央,远处玩耍的维吾尔族孩童身影虚化成光斑,分明是致敬那些年迈援疆干部日渐模糊的青春记忆。而预告片里有个神来之笔:沙尘暴来袭时,老中青三代人死死护住棉苗的镜头,与黑白资料片里六十年代支边青年防风固沙的画面叠化在一起,沙粒在银幕上飞舞时,观众根本分不清是过去的沙还是现在的沙。

最动人的细节往往藏在台词之外。老援疆人屋里那盏用棉花做灯芯的油灯,年轻干部手机相册里自动生成的”棉田成长时间轴”,维吾尔族大妈偷偷塞进干部包里的烤包子…这些在发布会上被小沈阳笑着吐槽”拍得我们直流口水”的生活流片段,拼凑出比任何口号都鲜活的民族情谊。导演张忠在交流会上透露,片中棉农核算收入的戏份,用的是真实合作社的账本,连计算器上的数字都没重设。

当6月的热风吹过天山南北,电影院里的观众将会看见:棉花不只是一株植物,更是缠绕着汗水与泪水的生命线。那些在预告片里惊鸿一瞥的镜头——晨光中同时响起的汉语和维吾尔语晨读声,棉检员指尖捻开棉纤维时的特写,丰收夜宴上突然切换成默片的致敬段落…都在诉说同一个真相:有些扎根,需要两代人的青春来丈量。