《快跑!孩子》2025年献映,纪念抗战胜利80载

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当孩子们在战火中奔跑:从《快跑!孩子》看被硝烟淬炼的童年

“快跑!”——这声呼喊在1944年广东东江纵队的山林间此起彼伏。五个平均年龄不足17岁的少年,用他们稚嫩却坚定的脚步,在日寇的枪口下编织着一张看不见的情报网。2025年,这段鲜为人知的历史将被搬上银幕,《快跑!孩子》不仅是对抗战胜利80周年的献礼,更让我们看到战争中最令人心碎的矛盾:本该握着弹珠的手,却攥紧了情报;本该追逐蝴蝶的身影,却在躲避子弹。

电影开场就是一组极具冲击力的对比画面:湛蓝天空下,几个衣衫褴褛的少年像往常一样在山间嬉戏追逐,他们笑声清脆,却在转角处突然压低身子,从草堆里摸出染血的布条——那是上一位”跑者”留下的暗号。导演刘艳杰用这种视觉语言告诉我们,这些孩子的”游戏”规则早已被战争改写。主演郭彦圣饰演的”小队长”阿杰有个令人心碎的细节:他总把捡到的弹壳当成宝贝收集,说等打跑鬼子后要做成陀螺。这种孩子气与残酷现实的碰撞,比任何宏大的战争场面都更直击人心。

影片最动人的设计在于它如何展现情报传递的”儿童智慧”。有场戏让人看得屏住呼吸:三浦研一饰演的日军军官在村口设卡搜查,任悦鸣扮演的”小机灵”阿明假装和同伴打架,把写着情报的纸条裹在石块里”失手”扔过哨卡,李雄饰演的憨厚少年大牛就在对面”恰好”接住。这种看似幼稚的把戏,恰恰是成年人想不到的绝妙掩护。服装组特意给孩子们设计了过长的裤脚——跑起来会绊倒,但能盖住腿上绑着的密信;道具组复刻的竹哨玩具,吹响时居然是模仿布谷鸟的接头信号。这些细节让历史不再是教科书上的铅字,而变成了可触可感的生命体验。

爆破戏的处理尤其见功力。不同于一般战争片的狂轰滥炸,影片中一次日军围剿的爆炸场景里,飞溅的不仅是泥土,还有孩子们没来得及收走的自制风筝。特效团队没有刻意渲染血腥,而是让镜头追着一只断了线的风筝飘向天空,下面是被火光照亮的稚嫩脸庞。这种克制的暴力呈现,反而更让人感受到战争对纯真的摧残。有场夜戏让我在试映时泪目:孩子们围坐在山洞里,用捡来的炮弹壳煮野菜汤,年纪最小的丫头突然说:”等不打仗了,我要用这个壳子养蝈蝈。”山洞外的枪声成了最残忍的沉默注脚。

《快跑!孩子》的珍贵之处在于它没有把少年英雄神化。编剧闫震宁特意保留了历史档案里一个真实细节:有次传递情报途中,孩子们因为偷摘野果耽误了时间,差点导致情报失效。这个”错误”让银幕上的形象立刻鲜活起来——他们首先是会嘴馋、会怕黑的孩子,其次才是战士。日军军官审问时的一句台词点明主题:”你们还是孩子,为什么要做这种事?”银幕上阿杰的回答朴素得震撼:”因为你们连孩子都不放过。”这种来自历史深处的控诉,比任何说教都更有力量。

制作团队在还原历史上下了苦功。为了找到符合当年东江纵队活动区域的拍摄地,美术组跑遍了粤北山区,最终搭建的村落连茅草屋顶的倾斜度都参照了历史照片。有个容易被忽略的细节:孩子们脚上的草鞋永远不合脚——这是考证了当年穷苦人家的真实状况,大孩子穿完给小孩子接着穿。这些沉默的”道具”都在诉说那个年代的艰辛。

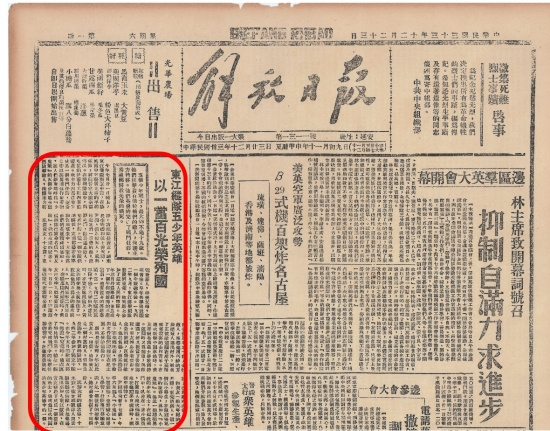

当2025年影院灯光亮起,观众带走的不仅是一个抗战故事,更是一次对”童年”定义的重新思考。在和平年代的孩子们纠结游戏段位时,银幕上的同龄人却在用生命守护家园。影片结尾处,五个少年在夕阳下的奔跑身影渐渐变成剪影,画外音是当年《解放日报》的报道原文。这种历史与影像的互文,让人突然明白:所谓的英雄,不过是穿上了大人衣服的孩子。而我们要做的,不仅是记住他们奔跑的姿势,更要让今天的孩子不必再为生存而奔跑。