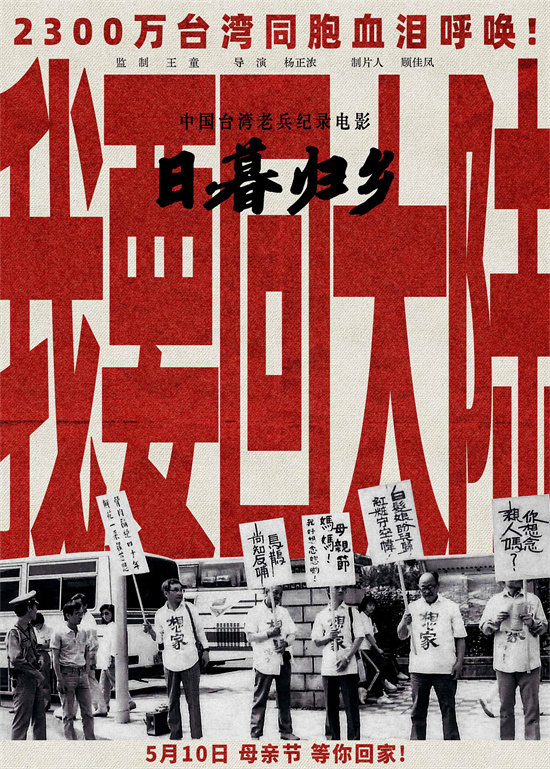

《日暮归乡》5.10上映 台胞心声:“我要回大陆”

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 那些被时代遗忘的面孔:《日暮归乡》里台湾老兵的回家路

“想家”——当预告片里何文德老人用浓重的乡音说出这两个字时,那种穿透时光的力量让人心头一颤。这位已经佝偻着背的老兵,眼神里还闪烁着三十多年前那个夏天同样的光芒。1987年5月10日,正是他带头穿上印着”想家”字样的衬衫,举着”母亲,我要回家”的标语牌走上台北街头,点燃了台湾老兵返乡运动的星星之火。如今,这段被尘封的历史将在同一天——2023年5月10日,通过纪录电影《日暮归乡》重新回到公众视野。

导演杨正浓的镜头下,六位老兵的故事像剥洋葱般层层展开。来自山东的周志强至今保留着母亲临行前塞给他的那枚铜钱,三十八年没换过红绳;湖南籍的李大川每天清晨都要面朝西北方向喝一碗米酒,那是老家招待贵客的规矩;最年轻的福建兵王水生,1987年返乡时发现父母早已离世,他在坟前跪了整整一天,把三十年没叫出口的”爹娘”喊到嗓子嘶哑。这些细节不是剧本能编出来的,摄制组花了两年时间,跟着老兵们穿梭在台湾的眷村、大陆的乡村,甚至追到金门的战壕遗址,才捕捉到这些活生生的记忆。

王童监制在幕后特辑里提到一个震撼的拍摄场景:摄制组找到当年老兵们聚集的中山堂时,意外发现墙壁上还留着用指甲刻下的家乡地名和日期。这些深浅不一的刻痕,有的已经模糊得几乎看不清,但那份执着的思念却清晰可触。海报上那件泛黄的”想家”衬衫,就是何文德老人捐出的真品,袖口磨损处还看得见反复缝补的针脚。这种近乎考古的创作态度,让影片摆脱了同类题材常见的煽情套路,多了份历史的厚重感。

特别打动人的是影片对”双重故乡”的呈现。台湾桃园眷村的张奶奶说着地道的河南话教孙女包饺子,镜头一转,她回到郑州老家时却总不自觉带上台湾口音。这种身份的撕裂感在老兵第二代身上更明显:四十多岁的台商林先生在浙江投资建厂,却总被当地人问”你们台湾人怎样怎样”,而他父亲正是1949年从浙江温岭过去的国军老兵。导演杨正浓没有刻意美化这种矛盾,而是用大量生活流的镜头,记录下老兵们在两岸往来中那种既亲近又疏离的复杂状态。

预告片里有个意味深长的长镜头:暮色中,几位老兵站在金门海岸,隔海望着对岸的厦门灯火。这个画面与1987年历史影像里的场景几乎重叠——当年他们也是站在相同位置,举着望远镜寻找家乡的轮廓。三十六年过去,海峡依旧,但老人们眼中的渴望丝毫未减。影片4月18日发布的海报上,六位主人公手持的思乡标语牌已经泛黄卷边,可上面”落叶归根””回家看娘”的字迹依然力透纸背。

值得一提的是,影片没有回避政治敏感度。制片人顾佳凤透露,有个段落完整记录了某位老兵在两岸开放探亲后,第一次回大陆时在海关的犹豫——他拿着”中华民国”护照站了足足二十分钟,最后是海关人员一句”回家不用证件”让他泪崩。这种个体命运与宏大历史的碰撞,在片中比比皆是。导演选择用老兵们最朴素的视角来呈现:管他什么主义,能回家给老娘磕个头就行。

从预告片释放的信息看,《日暮归乡》很可能成为近年来最”刺人”的纪录片。它不满足于展示历史伤疤,而是把镜头对准那些结痂的伤口下依然跳动的情感。当九十四岁的何文德在镜头前用少年离家时的童谣调子唱起”月光光,照地堂”时,你会发现,乡愁从来不是抽象的概念,是具体到某个村口的槐树气味,是母亲纳鞋底时棉线摩擦的声音,是这些老人用一辈子等待兑现的承诺。5月10日,这些被时代列车甩下的身影,终于有机会把他们珍藏一生的故事,讲给两岸的年轻人听。