吴彦祖、周迅跨界教培,明星参与引发喜忧参半

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

**当吴彦祖开始教英语:明星扎堆教培行业的狂欢与隐忧**

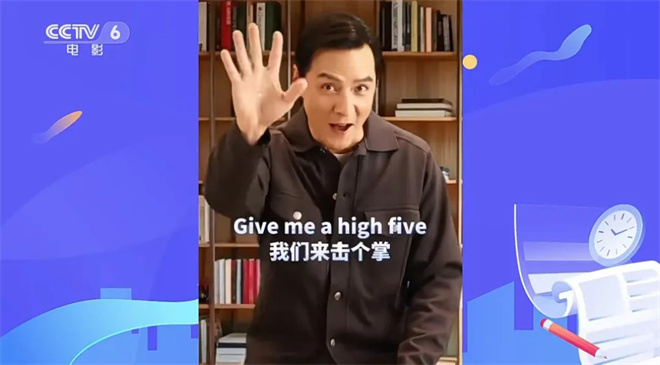

“大家好,我是吴彦祖。”——这句经典开场白最近从大银幕跳到了英语教学视频里。当这位以《新警察故事》反派阿祖形象深入人心的演员,突然在短视频平台用流利英语讲解”how to order coffee”时,评论区瞬间炸锅。有人调侃”这老师太帅影响学习注意力”,更多人惊讶于他牛津建筑系毕业的学霸背景。不到48小时,他定价399元的《吴彦祖带你学口语》课程销售额突破200万,这个数字让不少专业教育机构都眼红。

这并非个例。胡海泉的”海泉钢琴课”打着”30天弹唱流行歌”的旗号吸引宝妈群体;胡彦斌的线上作曲班用”写给前任的歌”作为案例教学;连硬汉吴京都在某平台教起了”动作演员的形体训练”。更早之前,王力宏的唱歌教程、周迅的表演大师课都曾引发抢购热潮。这些课程清一色打着”明星导师”标签,价格从几百到上千不等,却比传统课程更易引爆销量。

**明星当老师,到底在卖什么?**

北京电影学院尹一伊副教授点破关键:”观众早习惯了在综艺里看明星解数学题、背古诗,他们跨界教书不过是注意力经济的延伸。”确实,当吴彦祖在镜头前用《魔兽世界》台词教虚拟语气(”You are not prepared!”),这种娱乐化教学远比教科书里的例句更让人印象深刻。某购买了陈坤冥想课的上班族坦言:”就当是为情怀买单,毕竟他演的金燕西是我青春回忆。”

但艺术类培训与数理化补习有本质区别。中央戏剧学院教师李红指出:”教表演可以分享剧组实战经验,这和教三角函数需要体系化知识完全不同。”这也解释了为什么少有明星敢碰K12学科——毕竟家长不会因为老师帅就买单,提分才是硬道理。不过风险依然存在:某网友吐槽胡彦斌作曲课”全程在讲自己怎么写《月光》,干货太少”,而王力宏的声乐课被专业音乐老师评价”呼吸训练方法不够系统”。

**藏在流量背后的法律暗礁**

“明星可能不知道,他们随手在课堂播放一首周杰伦的歌都可能被告。”律师王晗辰的提醒并非危言耸听。去年某机构就因未经授权使用《孤勇者》作教学案例被索赔。更隐蔽的风险在于资质问题——目前北京仅要求艺术类培训教师具备”行业能力证明”,不需要教师资格证。这意味着明星可能仅靠经纪团队包装就上岗,曾有机构被曝出”导师头衔注水”丑闻。

市场监管的灰色地带催生了不少擦边球操作。有业内人士透露,某演技课实际是明星露脸10分钟+助教代课,却在宣传页用大字标注”××明星亲授”。对此王晗辰建议:”明星最好以嘉宾身份短期参与,像刘德华担任香港演艺学院荣誉院士就无可指摘。”

**当粉丝经济撞上教育本质**

在短视频平台,吴京的”武术教学”片段获得200万点赞,但点开完整课程发现,所谓教学多是《战狼》片场花絮剪辑。这种用影视素材替代系统教学的做法,暴露出娱乐性与专业性的矛盾。更值得玩味的是用户心理:多数购买者坦言”没指望真学到什么”,就像买偶像周边一样为情感付费。

不过也有成功案例。胡海泉的钢琴课因为每期邀请郎朗点评作业,专业度获得认可;陈坤的冥想课联合心理专家研发课程体系,复购率达37%。这些案例证明:明星IP可以是敲门砖,但最终要靠内容说话。正如某教育投资人所说:”观众愿意为周迅的表演经验付费,但如果课程还不如中戏公开课,流量反噬会来得更快。”

眼下这场明星教培热潮,像极了一场大型真人秀。当镜头前的吴彦祖们从”被观赏者”变成”知识传授者”,观众也在适应这种身份转换。或许正如某位网友的犀利评论:”与其纠结明星会不会教书,不如先问问自己——你到底是来学习的,还是来追星的?”