摇滚学校:重新塑造摇滚精神,坚韧胜于锐利

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

《摇滚学校》是一部重返中国舞台的音乐剧,引发了观众对摇滚精神的思考和探讨。作者黄哲在文章中分享了自己对这部音乐剧的看法,并对其中反映的摇滚精神进行了解读。

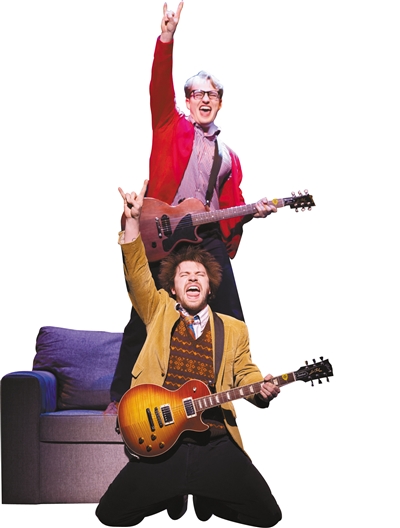

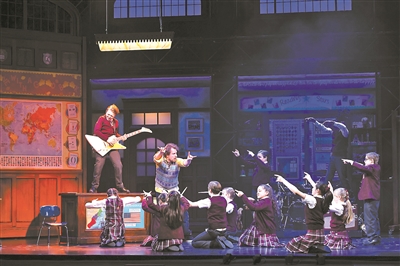

文中提到,虽然《摇滚学校》是一部标注了“适合五岁以上儿童”的作品,但在充斥着伴奏带的国内音乐剧演出市场上,这部作品用现场乐队和大小演员自演自唱,实在是不可多得。小朋友帮助大艺术家翻盘这部传统意义上的校园和儿童题材作品,是音乐剧大师安德鲁·韦伯在年近七旬时的力作。

韦伯是音乐剧界的传奇人物,早年以《万世巨星》《艾薇塔》等代表作打出名堂,却在四十岁以后走上下坡路。他的《摇滚学校》改编自美国电影,讲述了不得志的摇滚歌手代课教师引导学生发掘音乐梦想的故事。这部音乐剧成功地将摇滚精神与教育主题相结合,引发了观众对曾经的理想与现实的思考。

《摇滚学校》中的“鸡娃”情节以及对权威和规则的质疑,让观众们感受到了共鸣。音乐剧里的孩子们通过摇滚音乐,表达了他们内心的愤怒和呐喊,坚持了自己的选择和梦想。而韦伯本人也曾经经历过父母为他安排未来的故事,最终走上了自己选择的音乐之路。

作者认为,《摇滚学校》成功之处并非仅仅在于表达愤怒和打破规则,而是在于展现了坚持和韧性。剧中的角色在面对挑战和困难时,不畏惧失败,坚持追求自己的梦想。这种摇滚精神的内核,正是观众们所需要的,也是现代社会中不可或缺的品质。

通过对《摇滚学校》的分析和解读,作者呼吁观众们要在追求梦想的道路上坚持不懈,勇敢面对困难和挑战,以真诚的内心和韧性的品质迎接生活的各种考验。摇滚精神并不过时,它是一种永恒的信念和力量,可以激励人们不断向前,实现自己的目标和价值。《摇滚学校》所展示的故事,正是对这种精神的最好诠释和体现。